A veces, basta un lazo pequeño para romper las cadenas más grandes

Introducción para Substack:

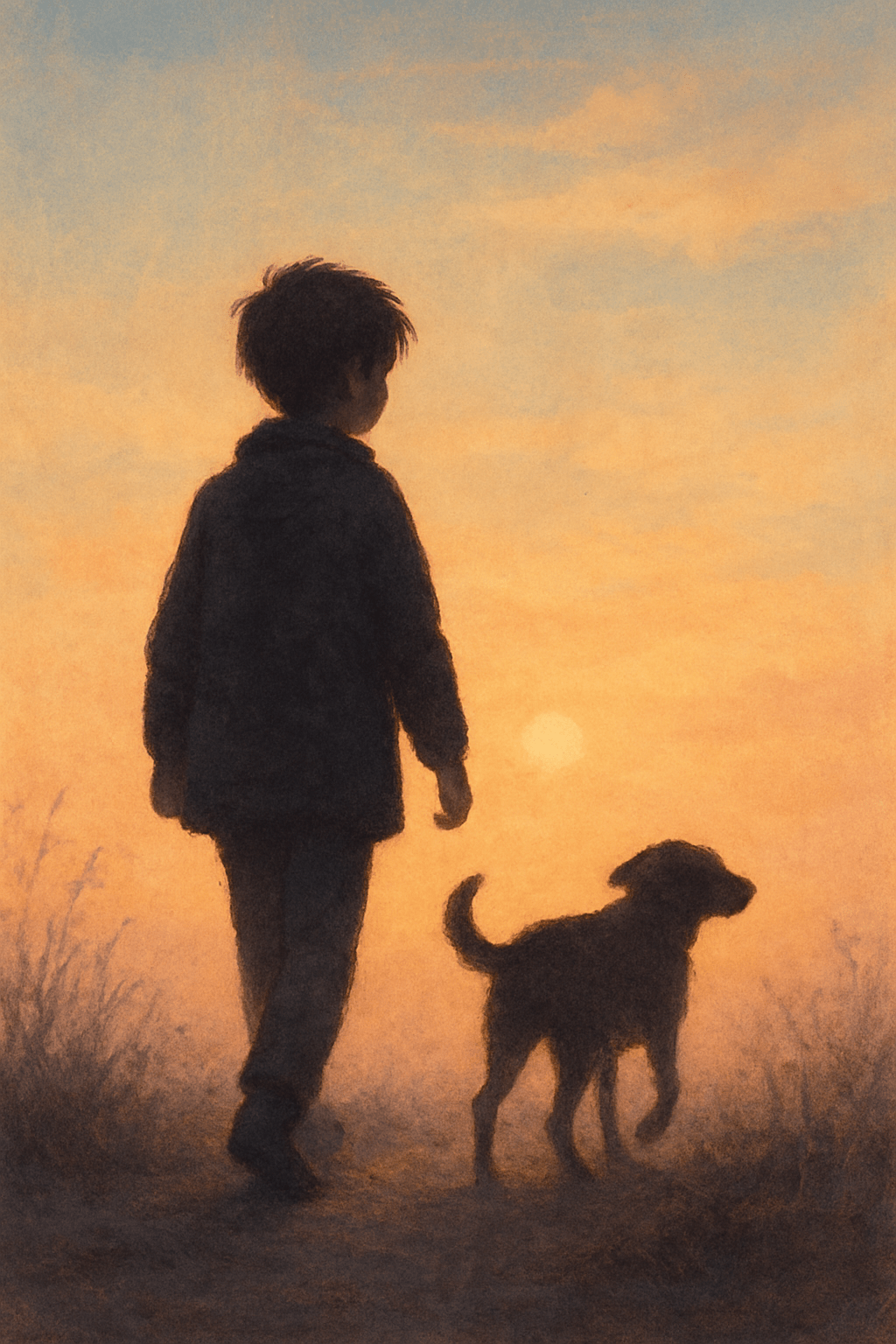

En los márgenes del olvido, los niños también aprenden a callar, a endurecerse, a sobrevivir. Viento es la historia de Igor, un niño atrapado entre la soledad y la resignación en un orfanato donde los días no se distinguen unos de otros. Hasta que aparece algo —alguien— que rompe ese círculo: un perro asustado, tan frágil como él.

Un relato sobre la ternura que resiste, el valor de los gestos pequeños y la esperanza que, a veces, corre en cuatro patas.

⸻

Viento

Igor no lloraba. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía cómo hacerlo. Tampoco preguntaba por su madre. Había entendido —como se entienden las verdades amargas— que nombrarla no la traería de vuelta.

En el orfanato, los días se repetían como una canción mal tocada: luces apagadas, platos fríos, voces ásperas. La única regla que Igor había aprendido de verdad era no hacerse notar. En ese lugar, quien pasaba desapercibido tenía más posibilidades de llegar entero al final del día.

Los otros niños se asomaban siempre a la ventana cuando llegaban las visitas. Esperaban con la nariz pegada al cristal, mirando los coches que traían familias con sonrisas limpias y promesas que olían a mentira. Igor no. Él ya no esperaba. Se decía cada noche que no le importaba, mientras el frío se colaba por la ventana y le mordía los pies como un perro hambriento.

Tenía diez años, pero sus hombros parecían cargados con algo que no correspondía a su edad. Desde el día en que lo separaron de su madre en la estación —una imagen gris, borrosa, hecha de gritos lejanos y manos que lo arrastraban—, había cerrado la puerta a cualquier esperanza. La imaginó como una caja enterrada en lo más profundo de su mente, sellada con candado. Mejor así. Sentir dolía demasiado.

Pero una tarde, todo cambió.

Era uno de esos raros momentos en que el director permitía que salieran al patio. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Mientras caminaba entre los árboles, Igor se detuvo en seco. Había algo moviéndose entre los arbustos: un perrito flaco, de pelaje sucio y enmarañado, lo observaba con ojos temblorosos.

Igor se agachó sin hacer ruido, como había aprendido a moverse por los pasillos del orfanato. Le tendió la mano. El animal dudó, retrocedió, luego avanzó un poco, olfateando con cautela. Al cabo de unos segundos eternos, rozó con la nariz la mano extendida de Igor.

Desde entonces, Igor tuvo un secreto.

Lo llamó Viento, porque cuando corría —siempre que algo lo asustaba, que era casi siempre— parecía una ráfaga de polvo y patas ligeras. Le llevaba migas de pan, restos de comida escondidos en los bolsillos. Se veían a escondidas, entre ramas y sombras. Allí, en ese rincón del mundo donde nadie más existía, Igor descubría algo nuevo: un calor suave en el pecho, una calma que no conocía.

A veces pensaba que quizá no estaba del todo roto.

Pero todo se torció una mañana. Mientras acariciaba a Viento detrás de un árbol, una sombra se recortó a su espalda. Era uno de los cuidadores. Igor se quedó helado, la mano aún sobre el lomo del perro. Sabía lo que venía. Le quitarían a Viento. Como le quitaron a su madre. Como le habían quitado tantas cosas que ya ni recordaba.

Sin embargo, el hombre no gritó. Lo miró en silencio. Durante un largo segundo, pareció que iba a hablar, pero solo suspiró. Luego, en voz baja, dijo:

—Cuídalo bien, muchacho. A veces, son los pequeños los que nos enseñan a resistir.

Y se fue.

Esa noche, Igor no pudo dormir. Bajo las mantas, en la oscuridad, sintió algo que no era tristeza ni esperanza. Algo suave, tembloroso, que le nacía en el pecho como una brasa pequeña.

Entonces, sin hacer ruido, dejó que una lágrima le resbalara por la mejilla. Solo una. Era suficiente.

⸻

Los días siguientes trajo pan con más frecuencia. Una vez, incluso escondió un trozo de carne dura en la manga del abrigo. Viento lo esperaba siempre en el mismo rincón del patio, moviendo la cola con esa mezcla de alegría y miedo que Igor conocía bien.

Y entonces llegó la carta.

La directora la leyó en voz alta, sin mirar a nadie: una familia del norte, interesada en adoptar. Quieren a un niño obediente, que no hable demasiado. El nombre de Igor estaba escrito con tinta azul al final de la hoja.

Él no dijo nada. Pero esa noche, se quedó despierto con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando las formas que el viento dibujaba en las cortinas. Pensó en la caja enterrada dentro de su mente. Pensó en su madre, en la estación. Pensó en Viento.

Y decidió.

Esperó al amanecer. Se vistió en silencio, metió pan seco y una manzana en un saco de tela, y deslizó una manta raída por el brazo. Salió por la ventana de los baños, donde la verja estaba oxidada. Viento lo esperaba. Como si supiera. Como si siempre lo hubiera sabido.

Caminaron entre los árboles hasta que el edificio del orfanato quedó atrás, difuminado por la niebla. El frío era intenso, pero no importaba. Viento corría adelante, volviendo cada tanto para asegurarse de que Igor lo seguía.

No sabía adónde iban. No tenía mapa, ni destino, ni promesas. Pero caminaban. Juntos.

Y por primera vez en mucho tiempo, Igor sintió que el vacío dentro de él dejaba pasar un poco de aire. Como una ventana abierta. Como un suspiro. Como un perro pequeño que corre libre entre los árboles.

Gracias por leer.